![Hamidi]() Oleh : M. Hamidi Rahmat

Oleh : M. Hamidi Rahmat

Bila mendengar kata “Nuklir”, sontak terbayang dalam pikiran kita pada umumnya, bom yang dijatuhkan Amerika Serikat pada bulan Agustus 1945 di dua kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki untuk mengakhiri Perang Dunia kedua. Sebanyak 129.000 jiwa tewas akibat bom atom atau bom nuklir tersebut. Ini merupakan penggunaan senjata nuklir pertama kalinya dalam sejarah, dan mudah-mudahan juga yang terakhir.

Atau mungkin pikiran sebagian dari kita terbang ke Chernobyl di Ukraina (dahulu termasuk Rusia), dimana terjadi kecelakaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Ada juga yang pikirannya terbang ke Fukushima (Jepang) yang PLTN nya meledak akibat terjadinya gempa dan tsunami pertengaahan Maret 2011. Atau ke kota-kota lainnya yang pernah terjadi kecelakaan PLTN, seperti di beberapa kota di Amerika Serikat dan Eropah Timur.

Kecelakaan PLTN Three Mile Island, Pennsylvania, Amerika Sekitat, terjadi pada 28 Maret 1979, yang mengakibatkan kerugian sekitar 2,4 miliar USD, tanpa ada korban jiwa. Pada tanggal 9 Maret 1985 terjadi pula kecelakaan PLTN Athens, Alabama, Amerika Serikat, meskipun juga tidak menelan korban jiwa, tetapi mengakibatkan kerugian sekitar 1,8 miliar USD. Kemudian pada tanggal 11 April 1986 terjadi pula kecelakaan PLTN Plymouth, Massachusetts, Amerika Serikat, yang mengakibatkan kerugian sekitar 1.001 miliar USD, tanpa ada korban jiwa.

Sedangkan kecelakaan PLTN Chernobyl di Ukraina terjadi pada tanggal 26 April 1986, yang mengakibatkan 56 orang tewas dan 4.000 orang mengalami kanker akibat radiasinya. Kerugian ditaksir mencapai 6,7 miliar USD. Sebelumnya kecelakaan PLTN Jaslovske Bohunice, Cekoslovakia, terjadi pada tanggal 22 Februari 1977 dengan kerugian sekitar 1,7 miliar USD, tanpa korban jiwa. Setahun sebelumnya, pada tanggal 5 Januari 1976 di tempat yang sama juga telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban 2 orang tewas.

Memang sudah banyak terjadi kecelakaan PLTN. Dari tahun 1961 hingga 2011 atau dalam kurun waktu sekitar 50 tahun telah terjadi sekurangnya 24 kali kecelakaan PLTN. Dari jumlah itu, terjadi di AS sebanyak 12 kali , di Rusia sebanyak 3 kali, di Jepang sebanyak 3 kali, di Cekoslovakia sebanyak 2 kali, di Jerman sebanyak 2 kali, di Switzerland sekali dan di Swedia sekali. Yang terbesar dan tak terlupakan sepanjang sejarah umat manusia, tentu kecelakaan PLTN Chernobyl di Ukraina dan PLTN Fukushima di Jepang (energitoday.com, Oct 9, 2012).

Pemanfaatan Nuklir

Serentetan peristiwa kecelakaan PLTN itu membuat masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia takut dan khawatir jika di daerahnya sudah berdiri atau akan dibangun PLTN.

Meskipun demikian, kita tidak boleh terlalu takut, tidak boleh anti, dan tidak boleh juga menjauhkan diri dari nuklir. Yang kita perlukan adalah kehati-hatian, ketelitian, kecermatan dan kewaspadaan. Kita butuh nuklir, kita butuh PLTN. Kalaulah penduduk dunia ini tidak butuh, atau kalau para ahli sudah mampu menggantikannya dengan sumber energi lain untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik, tentu tidak ada lagi PLTN di muka bumi ini.

Soal kecelakaan, soal kelemahan PLTN, menurut Kepala Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) Djarot Sulistio Wisnubroto, tidak seorangpun yang bisa menjamin satu teknologi selalu aman 100 % sepanjang masa. Pada suatu saat mungkin saja terjadi kecelakaan. Hal tersebut disampaikan kepada penulis, ketika rombongan dari Sekretariat Kabinet mengunjungi reaktor serba guna Siwabessy di Batan Serpong pada tanggal 30 Desember 2015 yang lalu.

Benar juga yang dikatakan Kepala Batan bahwa tidak satupun teknologi yang bisa dijamin selalu aman 100 % sepanjang masa, misalnya teknologi transportasi. Betapa banyak sudah terjadi kecelakaan penerbangan, toh kita tetap naik pesawat. Betapa banyak sudah terjadi kecelakaan di perairan, toh kita tetap mengandalkan kapal laut. Betapa banyak sudah terjadi kecelakaan kereta api, toh kita rutin menggunakan jasa PT KAI ini. Betapa banyak sudah terjadi kecelakaan di jalan raya dan ini terjadi setiap hari di berbagai lokasi, toh kita selalu naik bis, selalu naik mobil atau selalu naik sepeda motor. Bahkan kecelakaan sepeda motor-lah yang paling banyak terjadi.

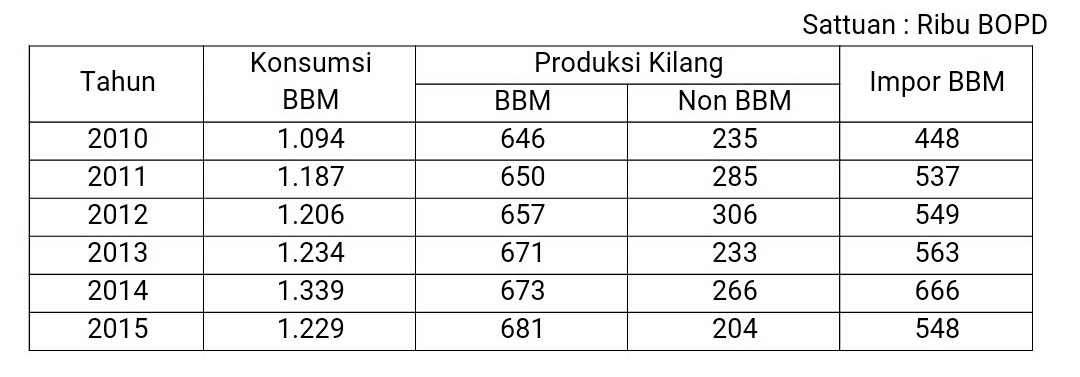

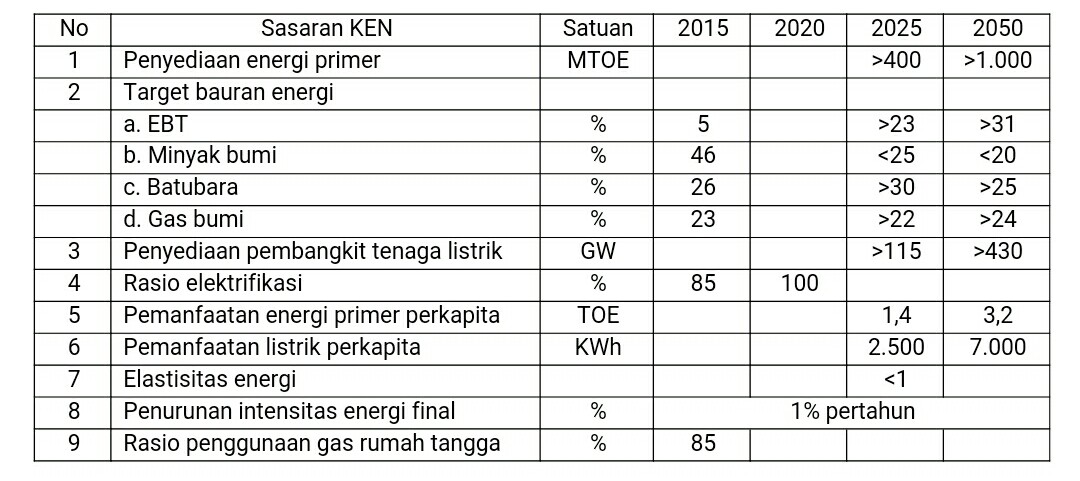

Dalam pemanfaatan nuklir untuk PLTN di negara kita, Pemerintah sangat hati-hati, cermat dan teliti. Kebijakan Pemerintah ini dapat dilihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan. Misalnya, Undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, dan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

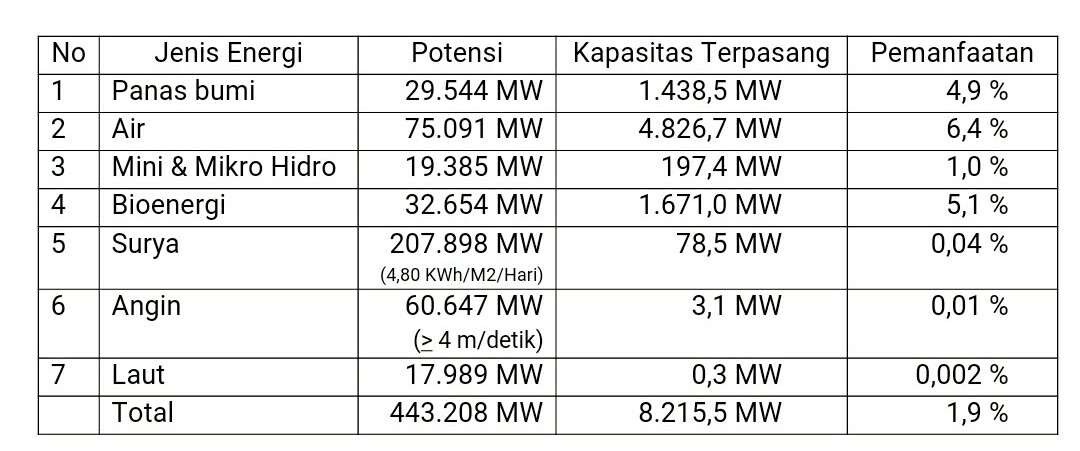

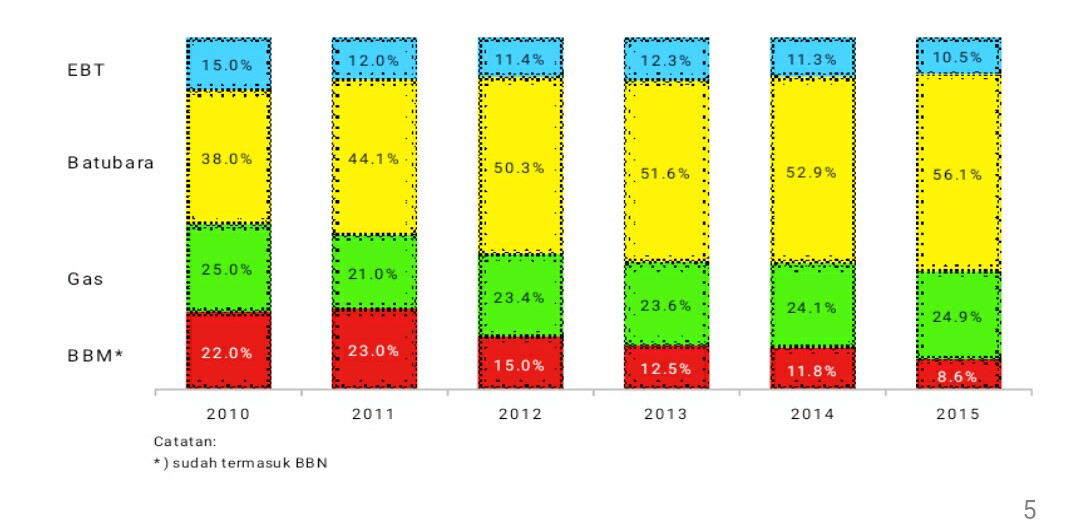

Sebagaimana telah dijelaskan pada artikel terdahulu bahwa dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014 menargetkan EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Sebagian kontribusi EBT tersebut juga bisa berasal dari nuklir, karena nuklir merupakan salah satu sumber energi baru, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 30 tahun 2007.

Namun, Pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014 telah membatasi pemanfaatan sumber energi nuklir. Pasal tersebut menyatakan bahwa energi nuklir dimanfaatkan dengan mempertimbangan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi energi baru dan energi terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkan energi nuklir sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.

Selain untuk pembangkit listrik (PLTN), nuklir juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia yaitu pangan/pertanian, kesehatan, industri, sumber daya alam dan lingkungan. Demikian ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Laporan Batan (6/9/2016) menyebutkan bahwa nuklir juga dimanfaatkan untuk (1) Litbang radiografi industri untuk pengujian material hingga logam tanah jarang yang digunakan oleh industri, (2) Aplikasi teknik nuklir khususnya sinar gamma untuk keperluan non destructive testing atau uji tak rusak bagi obyek tertentu, (3) Material maju untuk pembuatan baterai mikro isi ulang berbasis lithium ion dan polimer biodegradable yang ramah lingkungan untuk peralatan elektronik, dan (4) Litbang tanah jarang, serta penyelidikan, eklporasi dan ekploitasi mineral radioaktif, dan pencarian sumber air tanah.

Pemanfaatan Nuklir di Bidang Pangan

Pemanfaatan nuklir di bidang pangan/pertanian, kesehatan dan industri tidak terbatas pada uraian dibawah ini, karena yang dijabarkan hanyalah apa yang dihasilkan dan dilaporkan oleh Batan. Dalam laporan tersebut, Batan memaparkan bahwa dalam kerangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Litbang Batan telah menghasilkan varietas tanaman pangan unggul yaitu lebih dari 21 (dua puluh satu) varietas padi unggul, 8 (delapan) varietas kedelai, 2 (dua) varietas kacang hijau, 1 (satu) varietas sorgum dan gandum tropis.

Terhadap benih varietas tanaman pangan unggul yang telah dihasilkan tersebut, Batan telah melakukan kajian dari aspek ekonomi dan melakukan upaya-upaya agar benih varietas tersebut dapat diproduksi dan dipasarkan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Benih padi varietas Batan telah terbukti bisa meningkatkan pendapatan petani sekitar 25% karena produktivitasnya lebih tinggi (7-9 ton/ha) dibandingkan dengan rata-rata produktivtas nasional (5,1 ton/ha). Beberapa varietas padi hasil litbang Batan yang diminati petani (Si-denuk, Bestari, Mugibat, Suluttan Unsrat-1 dan 2, Mira-1) telah diproduksi oleh para produsen benih di beberapa daerah (rata-rata produksi 100 ton/tahun).

Benih Kedelai varietas Batan rata-rata mempunyai produktivitas sebesar 2,2 sampai 3,6 ton/ha, lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang kurang dari 1,8 ton/ha. Beberapa varietas kedelai Batan yang sudah diproduksi oleh penangkar daerah adalah: Mutiara 1, 2 dan 3, Rajabasa, Gama-sugen dan Mitani.

Sedangkan untuk Benih Sorgum, hasil studi kelayakan menunjukkan bahwa secara ekonomi budidaya Sorgum layak dikembangkan di daerah marginal dengan memanfaatkan sistem pertanian terpadu (pangan, pakan ternak, dan industri). Namun, sampai saat ini belum ada ketertarikan petani di daerah untuk mengembangkan budidaya Sorgum. Oleh karena itu Batan sedang melakukan pembinaan kepada petani untuk mengembangkan budidaya Sorgum di daerah potensial, melalui kerja sama dengan kelompok tani atau kelompok peternak, industri pangan, koperasi, dinas pertanian dan perguruan tinggi.

Pemanfaatan Nuklir di Bidang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan bahwa pembangunan sektor kesehatan dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang diimplementasikan melalui upaya kesehatan. Kegiatan terkait upaya kesehatan dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat.

Peran aplikasi teknologi nuklir dalam mengembangkan sejumlah peralatan medis dan produk kesehatan untuk menangani berbagai penyakit, yaitu: Kamera Gamma, Renograf dan Thyroid Uptake, Radiofarmaka I-131 Hippuran, Biomaterial untuk Keperluan Klinis, Mo-99/Tc-99 Generator dan I-131 Oral Solution.

Pertama, Kamera Gamma. Digunakan dalam penelitian kanker payudara dan kanker prostat dan keperluan riset penyakit lainnya yang menyangkut jantung, tulang, otak, fungsi ginjal dan lain sebagainya. Keunggulannya, dapat memberikan informasi fisiologis sehingga jika terjadi kelainan fisiologi dapat segera diketahui. Tingkat akurasi yang tinggi dan waktu analisis yang cepat. Harga jauh lebih murah dibanding produk impor.

Kedua, Renograf dan Thyroid Uptake. Renograf XP USB merupakan alat periksa fungsi ginjal berbasis teknik nuklir yang dioperasikan dengan sistem komputer. Alat ini telah tervalidasi dalam seminar yang diselenggarakan oleh Badan Tenaga Atom Internasional. Sedangkan Thyroid Uptake merupakan perangkat diagnostik uji tangkap kelenjar gondok atau thyroid up-take diagnostic secara in vivo. Fungsi alat ini untuk mempelajari kecepatan kelenjar gondok dalam mengakumulasi dan melepaskan iodium sebagai komponen pembentukan hormon tiroksin. Perunut yang dipakai adalah isotop Iodium-131 (I-131) yang diberikan ke pasien

Ketiga, Radiofarmaka I-131 Hippuran. Digunakan untuk pemindaian tulang dan pemeriksaan fungsi ginjal. I-131 Hippuran saat ini diproduksi oleh Batan bersama PT. Inuki (Persero) dengan produksi rata2 100 mCi/minggu atau 400 mCi/bulan. Total produksi dalam satu tahun sekitar 4.800 mCi I-131 Hippuran. Jika ditinjau dari pasien ginjal yang meningkat dari tahun ke tahun, kebutuhan Hipuran I-131 jumlahnya cukup besar. Namun hal ini harus diimbangi dengan penyebaran alat Renograf yang menggunakan hipuran tersebut. Penyebaran Renograf yang mulai diproduksi oleh pihak swasta harus bisa menembus wilayah yang membutuhkan alat tersebut khususnya di daerah yang mempunyai kasus penyakit ginjal cukup tinggi.

Keempat, Biomaterial untuk Keperluan Klinis, berupa allograf tulang manusia, xenograft/graf tulang sapi, dan membran amnion. Berdasarkan data tahun 2014 nilai kapitalisasi impor biomaterial dibutuhkan 1,4 juta pcs bahan biomaterial. Kebutuhan ini meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya kasus penyakit seperti kanker tulang, periodentitis, patah tulang dan trauma pada mata.

Kelima, Mo-99/Tc-99 Generator dan I-131 Oral Solution. Batan bersama PT Inuki telah mampu memproduksi untuk mencukupi kebutuhan nasional, bahkan melakukan ekspor di beberapa negara di Asia (Malaysia, Vietnam, China, Bangladesh, Korea, Jepang, dan Philipina). Harga produk Batan dan PT Inuki jauh lebih murah dibanding produk negara lain. Kebutuhan dalam negeri untuk Tc-99 Generator sekitar 500 unit. Kebutuhan I-131 Oral Solution adalah 90.000 mCi/tahun. Sedangkan kebutuhan Mo-99 untuk Asia sebesar 1.200 Ci/tahun. Sementara kebutuhan dunia akan radioisotop ini juga semakin meningkat

Disamping kelima produk kesehatan tersebut di atas, Batan juga mengaplikasi radiasi sinar gamma dari iradiator untuk mensterilkan beberapa alat dan produk kesehatan seperti jarum suntik, sarung tangan bedah, kateter, dan hemodialiser atau alat pencuci darah. Selain itu, sterilisasi juga dilakukan terhadap bahan jaringan dan jaringan biologi yang kemudian di simpan di Bank Jaringan. Sterilisasi dilakukan dengan memanfaatkan energi radiasi yang tinggi guna membunuh mikroba seperti bakteri, jamur (kapang), atau virus.

Pemanfaatan Nuklir di Bidang Industri

Di bidang industri, Batan memiliki dua produk yaitu Radioisotop Iridium-192 (Ir-192) dan Portal Monitor Radiasi (PMR). Pertama, Radioisotop Iridium-192 (Ir-192) digunakan sebagai Gamma Camera untuk uji tak merusak (NDT). Pada dasarnya PT Inuki mampu memproduksi Ir-192 sumber tertutup secara ekonomis untuk keperluan NDT (jasa radiografi). Nilai jual Ir-192 yang diproduksi PT Inuki lebih rendah/ lebih ekonomis dibandingkan harga impor. Dan produksi Ir-192 sumber tertutup untuk NDT memberikan nilai ekonomi yang tinggi.

Kedua, Portal Monitor Radiasi (PMR) digunakan untuk mengawasai peredaran radioaktif, dan juga sebagai keamanan peredaran radiaktif, termasuk peredaran radiaktif yang illegal. Produk ini cukup prospektif digunakan di bandar udara, pelabuhan dan perbatasan wilayah. Pada dasarnya PT Inuki mampu memproduksi PMR untuk mendukung ketahanan nasional, tetapi sampai saat ini masih diproduksi untuk skala litbang, dan belum dapat diproduksi massal.